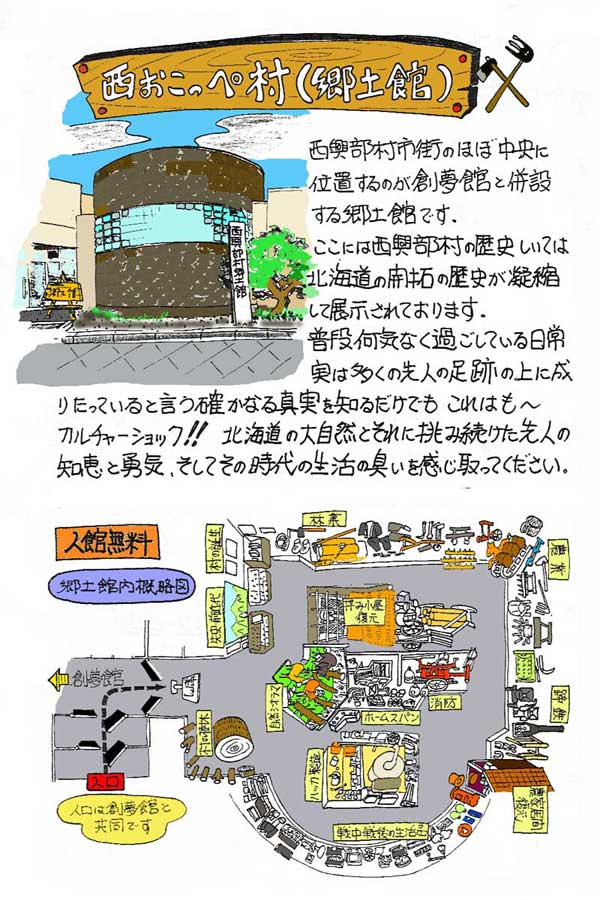

郷土館

西興部村郷土館 開館日及び開館時間

- 開館期間:5月1日~10月31日迄 (冬期間は休館致します)

- 休館日:毎週火曜日

- 開館時間:日・月・水・木・金・土曜日 午後8時30分~午後5時

村の歩み・先史時代

この両遺跡から発見された細石刃核は、「湧別技法札滑型」、「忍路子技法」と呼ばれる特殊な作りで、北海道の先土器時代を代表する遺跡として、世界的に注目されています。

村の誕生

- 明治2(1869)年、えぞ地が北海道に改められた後、開拓の歴史が始まりました。

- 明治5(1874)年、紋別郡に10カ所村が置かれ、この地はオコッペ村と決まりました。

- 明治37(1904)年、開拓の鍬が振り下ろされました。その後、興部~名寄間を結ぶ道路の開通を待って、明治39年頃からこの地への入植が始まりました。

林業

鉄道開通後は、本村3駅の土場には多くの原木が山積みされ、遠く本州方面に運ばれ、木材の村として大いに栄えました。

近年は、山火事や乱伐、台風の影響などで、豊かな森林資源も少なくなり、全村面積の88%を占める森林資源を将来に生かそうと、現在では育てる林業に変わって来ました。

農業

開拓当初は、自家用作物の作付けが、厳しい冬を越す為の大きな目的でした。

大正3(1914)年になって、戦争の影響により、豆類、ハッカ、澱粉などが高値になり、換金作物として、作付けされるようになりました。

大正12(1923)年には、水稲も行われましたが、打ち続く冷害凶作で断念、寒冷に強い馬鈴薯など畑作中心と成りました。

しかし、その後は馬鈴薯を原料とする澱粉の需要も減り、冷害凶作も重なった事から、昭和40(1965)年代には、完全な酪農地帯へと変わりました。

大正12(1923)年には、水稲も行われましたが、打ち続く冷害凶作で断念、寒冷に強い馬鈴薯など畑作中心と成りました。

しかし、その後は馬鈴薯を原料とする澱粉の需要も減り、冷害凶作も重なった事から、昭和40(1965)年代には、完全な酪農地帯へと変わりました。

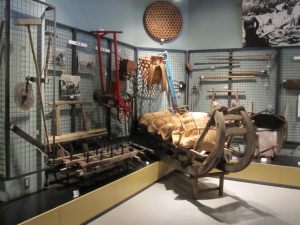

馬と装蹄

主に、木材の運搬や農作業の力となりました。

馬の普及につれ、馬の蹄を保護する為の装蹄も重要となり、装蹄業が盛んになりました

その後は、機械化による馬の激減により、その姿も消えてゆきました。

農家居間復元 (大正時代の家屋)

戦中戦後しばらくは、資材不足で家屋の補修もままなりませんでしたが、昭和25年頃から農家の新改築が、昭和32年頃からは一般住宅の新築が盛んになっていきました。

村の教育・文化、西興部村の戦時下

大正期には上藻、中藻興部に教授所、中興部には教授場がそれぞれ設けられました。

大正15(1926)年、戦争の影響により、村内3校に青年訓練所が設けられ、昭和16年には、小学校の名を国民学校と改め、軍事教練など、以前にも増して重要視されるようになりました。

戦後、昭和22(1947)年、学校教育法により「6・3・3制」がスタート、教育委員会も一般行政から分離し、民主的な教育制度へと生まれ変わっていきました。

西興部の樹木

低地帯には広葉樹、山間部は針葉樹と広葉樹の混合林と言う分布でした。

しかし明治後年の相次ぐ山火事、そして昭和29(1954)年の台風15号による被害で、針葉樹の天然林は非常に少なくなってしまいました。

その為、昭和30(1955)年以降、成長の早いカラ松、ストローブ松、アカ松などを計画的に植林しはじめました。

広葉樹は、北見地方に多く見られるアサダ、アオダモ、イヌエンジュ等は少なく、針葉樹林よりも植生範囲が広いため、種類も豊富です。

自然(中央展示)

ハッカ製造(中央展示)

ハッカは投機的作物として、第一次大戦(大正3~7年)後、価格が高騰し、各地にハッカ成金が生まれる程でした。

しかし、戦後は食料増産、酪農への転換、合成ハッカの開発により、作付けも減少し、昭和54(1979)年を最後に栽培、蒸留は幕を閉じました。

※館内ではビデオにより、ハッカ蒸留作業をご覧頂く事も出来ます。

問い合せ先・担当窓口

教育委員会

- 住所 北海道紋別郡西興部村字西興部100番地

- メールアドレス: ni.gakkoukyouiku@vill.nishiokoppe.lg.jp

- 電話番号: 0158-87-2501