文化財に見る西興部の歩み

文化財に見る西興部の歩みシリーズは1984年7月から計72回、「にしおこっぺ広報」に掲載した記事をまとめたものです。

広報145号 開村記念杯

ところで当時本村は興部村に属し、役場所在地から遠距離にあることや地域経済力の増大等の理由により分村を望む声が高まっていました。そして、関係機関への陳情等幾多の曲折を経て興部村からの分村が認められたのは大正14年1月1日のことでした。

分村直後の戸数は858戸。人口4,453名と記録されています。

この開村記念杯は、その分村を記念して作られたものです。

広報146号 ハッカ分水器

この分水器は明治末から昭和初期まで用いられ、その後は金属製の分水器に取ってかわりました。

ところで、本村のハッカ栽培は大正3年頃に始まり、戦時中作付の統制により激減したものの、昭和32年には34ヘクタールもの作付けがおこなわれました。しかしその後、酪農への転換等で作付面積も減少し、昭和54年に上藻の菊池金吉氏が1ヘクタール作付・蒸留したのを最後に、本村におけるハッカ栽培の歴史にもピリオドがうたれました。

こうして、管内的にも現在では滝上町でわずかに栽培される程度になっています。

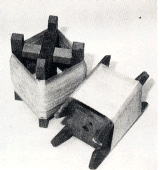

広報147号 除虫菊用千歯扱き(せんばこ)

その後、脱穀方法として足踏み脱穀機が広く普及するにともない、千歯扱きは農村から姿を消しました。

ところで本村では、この千歯扱きがもっぱら7月下旬から8月に収穫され、乾燥させた除虫菊の花をこきおとすのに用いられました。

除虫菊は、大正8、9年頃上川方面より本村へ伝わり、殺虫剤の原料として、また代表的な換金産物として栽培されました。しかし、戦後は化学薬品の出現もあって需要が減少し、昭和31年以降、本村での栽培に幕をとじました。

写真手前の千歯は鉄製で23本の、奥の千歯は竹で10本の歯がそれぞれついています。ともに、除虫菊用千歯扱きとして用いられました。

広報148号 手回し扇風機

最初に考案されたものは、鉄板の羽根を直接手で回すものでしたが、後に歯車を使って回転を二倍三倍に早めるように改良されました。また、その回転方法には、手動式と足踏み式の二種類がありました。

ところで、この手回し扇風機は、写真に見る三枚の羽根を回転させ、その風を利用して、唐竿や足踏み脱穀機で脱穀した豆や麦などに混じるゴミを取り除くために使用されました。

傾斜畑の比較的多い本村では、持ち運げに便利なことから重宝さられましたが、やがて能率のよい唐箕の出現、普及とともにその姿を農村から消しました。

広報149号 亜麻播種器

しかし、ばらまきでは畑に平均にまくことは難しく、早く平均にまくことができるようにと考案されたのがこの道具です。

別名バイオリン式といわれ、バイオリンの弓をひくように棒を左右に動かすことによってプロペラを回転させ、種子をまきました。 ところで、日本における亜麻栽培は、元禄時代薬用として江戸で栽培されたといわれ、北海道では明治20年以降栽培されました。

本村では、大正5・6年から作付され、ビートとともに寒地換金作物として奨励されました。そして、日中戦争の勃発により亜麻は重要な軍需作物となり、強制作付割当によって昭和18年には135町歩もの作付がありました。

戦後の作付はあまり振わず、昭和41年8反歩の作付を最後に、本村の亜麻栽培にもピリオドがうたれました。

広報150号 たこ足水稲直播器

写真のたこ足は黒田式と呼ばれ、ブリキの箱に八本の管をつけ、一度に16カ所の籾を植えつけることができました。

北海道の稲作は元禄五年、渡島地方に始まったといわれます。その当時は府県でおこなわれていた苗移植法によるもので、生育が遅れ、収積できないこともたびたびでした。

そのような事情のもとで、明治38年東旭川の屯田兵・末武安次郎がたこ足直播器を考案しました。

稲作の直播栽培では育苗や田植えの労力を節約することができ、また苗の活着期間を必要としないので生育期間を短縮することによって霜害等をまぬがれるなどの利点かあったといわれます。

本村における稲作栽培は大正5・6年に試作されたといわれ、その後上興部・上藻を中心に広がりました。そして、大正12年には「奥興部土功組合」の設立がみられ、昭和7年には遂に212町もの造田がありました。

しかし、その後は米作不適地として水田は逐次畑に還元され、昭和11年頃から作付も激減、水田ブ-ムもいつか忘れ去られていきました。

広報152号 竹かご・いもかき

昭和初期、不況が深刻な頃、本村では村に多く産出する根まがり竹を利用した竹かごが製作され、そのための竹細工講習会が開かれたりもしました。

そのようにして作った竹かごは、主に掘りおこした馬鈴薯を拾い集める時に使用されました。

「いもかき」。畑で拾い集めた馬鈴薯を、集めたり、馬車に積み上げる作業の時、寄せ集めるために使用されました。

写真のいもかきは、十本の丸い刃が柄に村し弓形についており、馬鈴薯に傷をつかせないよう工夫されています。

そのいずれもが、本村の馬鈴薯栽培・収穫に欠〈ことのできない用具としての位置を占めてきました。 ところで、本村における馬鈴薯栽培は、明治39年、東興に入殖した青野甚六氏らにより始められたといわれています。同時にこれは本村における本格農業の幕あけでもありました。やがて、名寄線の開通と第一次世界大戦による澱粉価格の急騰により、本村における作付も急増。昭和12年には111.8ヘクタール。畑作地の実に58パーセントを占めていました。

戦後は乳牛の放牧地・採草地にその耕作面積を譲り、今日では2ヘクタールへ激減。畑一面に咲くじゃがいもの白い花が、薫風にゆれる光景を目にすることも少なくなってきました。

広報153号 ガンタ

薮出しとは、数人の薮出し人夫がトビ・ツル・ガンタ等を使って、伐採された原木を引きずり、廻転させながら橇などの入いれる地点まで移動させる作業のことをいいます。

「カンタ」。柄の先と鉄の鈎の間に丸太をはさみ、転がしながら丸太を移動させる道具です。

「キリントビ」。山子が雪中に埋まった丸太を起こしたり、台車積み作業時に小口を揃えるために使ったりしました。

広報153号 キリントビ

戦後の林業機械化は、薮出しといわれた人力集材をブルトーザーによる機械集材へと転換。こうして集村用具として欠くことのできなかったガンタやトビも、今日ではその使用頻度が少なくなりつつあります。

広報154号 北海道移住者割引券

この「移住者割引券」は、北海道移住に際して個人入植者の経済負担軽減を目的として交付されたものです。最初、北海道協会が取り扱っていましたが、明治31年から内務省訓令により、府県庁・郡市役所・警察署・町村役場などに置かれ簡単な手続きで移住者に交付されました

この「割引券」によって汽車・汽船賃が5割程割引された他、北海道協会の特約による運送賃・休泊料も割引されるなどの特典がありました。

写真の「割引券」は、大正8年に福島県田村郡御木沢村(当時)から19歳で本村に入植した伊藤義蔵氏所有のものです。

いまでは本村への入植の苦労をうかがい知るうえで、移住団結規約書などとともに貴重な資料となっています。

広報155号 わらじ

開墾用足袋が冬の間、家庭の主婦により一足・二足と縫いつけられたのに対し、わらじやぞうりは毎日の夜なべ作業として男の手により編まれるのが普通でした。

これらの材料となる藁は、空俵を買ってきてほぐし利用されたものでした。本村でも大正から昭和初期にかけ稲作が行なわれましたが、その藁では硬く、短いので本州産の米俵が好まれました。

写真のわらじを作るには、まず藁を選り、その藁が柔らかくなるよう木槌で叩きます。こうして柔らかくなった藁を自分の足の指にかけ、手前から綱みはじめます。この時、足の代わりに木製のわらじ編み台を利用することもありました。

熟練した人なら、一足を40分程で編みあげることができました。編まれたわらじは、農作業時や旅人のはきものとして用いられました。

わらじは消耗がはげしく、一日一足を必要としたといわれます。

開拓期の衣生活のほとんどが商品化されていた中で、わらじなどの藁製品は、地下たびが広く普及する大正中頃まで各農家で自給されていました。

しかし、長らく親から子へ、子から孫へと受け継がれてきたわらじの製作技術も、今ではほとんど忘れさられようとしています。

広報156号 ガッチャ・ジョレン

大・中・小の三種があり、柄の長さは50センチから3メートル。水の深きや場所に応じて使い分けられました。

「ジョレン」.ガッチャで掘り出した砂れきを寄せ集めるために使われました。また、本村では一時期河川の砂利採取に使用きれたこともありました。

ところで、明治30年頃北見枝幸にはじまる砂金ブームは、北見地方にも大きな反響を呼び起こしました。本村も例外でなく、明治40年頃から砂金めあての密採者や入殖者の一部により村内の小沢が掘りかえされたりしました。なかでも明治43年に始まる札滑砂金沢の採取は、本村における代表的なもので、アメリカ西部より伝わった「樋流し」 (スライドボックス法)と呼ばれる本格的な採取法によるものであったと伝えられます。しかし、ここもあまり量がなく、2、3年で採掘は中止されました。

その後幾人もの人々が、大正から戦中にかけ「一獲千金」の夢を求め探鉱を続けましたが、遂に発見するに至りませんでした。いまでは、本村の開拓期にこのような砂金掘りの時期があったことを語れる人がごくわずかとなりました。

広報157号 絹糸

生糸は、写真のように繭(まゆ)を煮て、日立箒で糸口をみつけ、これを数本撚り合わせてつくりました。この仕事は主に婦人が担当しました。手が水虫でただれていたり、あかぎれがきれていたりすれば、しみたり、ひどくなったり大変な作業でした。

広報157号 糸車

本村では、分村間もない昭和初期に農家の副業として養蚕が奨励されたことがありました。そして、戦前・戦中にかけ、自家製の絹糸や入植にあわせて持ってきた絹糸にめん羊の毛などを混ぜ、婦人の手により反物が織られたものでした。こうして織られた反物は、着物・帯・コ-トなどに仕上げられました。

絹糸や糸車は、戦前・戦中の婦人の生活ぶりを知る上で欠くことのできない貴重な資料といえます。

広報158号 かんじき

普通、雪の深い所を歩いたり造林などの山仕事の時、雪にうまらないようわら靴や長靴の下にはきます。また、雪を踏みかため、道をつけるためにも用いられました。

かんじきの形はいろいろあります。北海道では写真のようにU字型にまげた木を前後に合わせた輪かんじきが多く用いられました。

その多くは、市販のものを購入しましたが、なかには自家製のものもありました。市販のものには、たも・にれ・しころなどの材を利用したものがあり、これらの材は硬く、本村のような寒冷地では祈れやすいという欠点点がありました。

それに村して自家製のものは、桑の木やブドウ・こくわのつるなどねばりがあり、比較的加工しやすい材料が用いられました。

自家製のものは、材料をU字型にまげる際、火にあぶる方法もありますが、一般的には熱湯にくぐらせる方法によりました。

U字型にまげられた材料の組合わせの部分は、初期の頃、藤づる・皮・麻紐でとめられましたが、後に針金が多く利用されました。

本村におけるこのようなかんじき作りの技術は、今日、佐藤寛氏(上興部在住)などこくわずかな人々により受け継がれています。

広報159号 石臼(いしうす)

上臼を手廻ししながら穀物を粉にするために用いられました。

写真の石臼は最も一般的なもので、開拓期から戦後の食糧難時代にかけ多くの家庭で使われたものです。

特にイモやアワ・裸麦を主食としていた開拓期には、これらの穀物を粉状にするための道具として欠くことのできないものでした。そして、食生活用具として大切なため、北海道へ移住の際・上臼と下臼を背負って来た移住者がたくさんいたといわれます。また、持ってこられなかった人々の中には、移住後、郷里に注文してとりよせる人もいました。

石臼を手廻ししながらつくる食べ物には、そば穀からそば団子・そばかき・そば、大豆から豆腐・きな粉、小麦からうどんといったようなものでした。

このような石臼ひき仕事は、主に婦人や老人が、雨の日や夜なべ作業として行なっていました。やがて動力製粉機の登場と戦後の加工食品の大量普及は、石臼の実用性を低いものとしました。

広報160号 ことぼし・ランプ

明治末期にはランプが普及しましたが、高価なこともあり、しばらくはカンテラやことぼしが多く使用されました。

「ことぼし(小燈し)」。地域によってはカンテラとも呼ばれていました。ブリキ罐に灯芯をつけたもので、現在の懐中電燈のように家中を持ち運びできるものもありました。

授乳期の子をもつ母親は、枕もとにことぼしを置いて休み、夜中の照明具として用いたといわれています。

「ランプ」。電灯がつくまで欠かすことのできない照明具のひとつでした。また、電灯がついたあとも、電力事情の悪かった戦後しはらく、停電にそなえる照明具としてどの家庭でも見かけることができました。

ランプは下から油壺・灯芯ホヤ・笠から成っています。また芯になる木綿の太さによって「三分芯」「五分芯」「八分芯」などの種類に分かれ、明るさが異なりました。一般家庭では油を節約するために、芯の細い三分芯・五分芯のランプが使われ、八分芯のランプは店屋か事業所などで使用されていました。

ホヤは一晩の使用でも炎の煤でくもり、この掃除には小きな手が都合よいことから、子どもたちの毎日の仕事のひとつでした。

広報162号 開墾足袋(かいこんたび)

この足袋は古い布や木綿布を何枚も重ね、足袋の底の部分や甲の部分を木綿糸で細か刺して作ります。なかには底に厚い板を張り、傷みを防ぐとともに鋭い笹の根などによる足の負傷を防ぐ工夫をしたものもありました。

写真の足袋は、足首を紐でしばるように作られたものです。

これらの開墾足袋は、冬の間にもっぱら家庭の婦人により作られました。働き盛りの人なら一夏に2~3足は必要とし、家族全部のものを作ることは大変な仕事でした。しかし、足袋の底や甲の部分を刺す仕事は比較的単調な仕事であったことから隣り同志寄りあい、語りあいながら作りあう楽しみもあったといわれています。

いまではその役目をすっかり終えた履物ですが、郷土館に残る足袋の土や汚れは当時の開墾の、また、刺し子は村の婦人たちの労苦をしのばせてくれるものといえます。

広報163号 箱膳(はこぜん)

箱膳は木製で、写真のように30センチ角、高さ15センチ程のものが多く、家族の一人ひとりにあてがわれました。子どもが7歳ぐらいになると一人前の食事ができるとして箱膳をもたせる家庭もありました。

なかに飯わん・汁わん・皿一枚と箸一ぜんを入れておきます。食事の時間になると家族の分だけ箱膳をならべ、なかに入っている飯わんや皿をとりだし、ふたを裏がえしにして食器をならベ使用しました。

おかずといえば味噌汁と漬け物ぐらいで、日常の食事は文字どおり一汁一菜であったといわれ、食器もこの程度でこと足りました。

食事が終わると飯わんのなかに白湯(さゆ)を注ぎ、箸できれいにごはん粒をおとし、わんを洗いながらそれを飲み込んだものでした。

家庭によっては、そのつど食器を洗わず、そのまま箱膳のなかにしまい込むところもありました。

本村のお年寄りのいる家庭などでは、飯台が広く普及したあともお年寄りは箱膳で、他の者は飯台で食事をするというような習慣が昭和40年頃まで見かけることができました。

やがて、戦後の一汁多莱を含む食生活改善運動の普及や住生活の改善にともない、箱膳は家庭からその姿を消しました。

広報164号 角(つの)バチ

このため、人力・畜力を利用した玉橇・バナ・ヨツなどとよばれる各種の橇(そり)による運搬方法が発達しました。なかでも急斜面の藪出し作業では玉・角バチとよばれる小型の人力橇が使われたものでした。

バチによる急斜面の作業は危険で、操作を誤って橇の下敷きになり死亡することもありました。バチのなかでも特に角バチの操作は熟練を必要としました。

角バチによる運搬は、写真のように原木の先端を角バチの枕の上にのせ、後方を引きずって搬出するため制動がかかり、勾配の急な斜面での作業に適していたといわれます。急勾配で速度がつきすぎると「タガ」とよぶ金輪を橇にからませ、制動をかけました。

この人カによる角バチの一回の積載量は原木で二本程度(二石程)であったといわれます。

本村では、昭和30年ころから冬山造材は夏山造材に変わり、それにともなって、このような人力による藪出し作業も小型ブルトーザーなどによる機械へと移行しました。

広報165号 薬袋

北海道内の開拓地では、病院や医者のいないところが多く、病気にかかった時、古くから伝わる薬草などの家庭療法や富山・大和の売薬にたよる生活がながく続きました。

この売薬の方法は置薬といわれます。

置薬は、薬売りが得意先の一軒一軒を回り、薬袋や薬箱に種種の薬をあずけ、半年あるいは1年たってからふたたびその家を訪れ、使用した薬の代金を集めたり、薬の補充をするという独得の商売です。

得意先に子どもがいると、紙ふうせんなどをおまけにつけたり、同郷の出身である得意先では、郷里の話しを聞かせたりなどして歓迎されるということもありました。

戦後、昭和30年代まで、何人もの薬売りが農村を周り、家によっては四つ五つの薬袋・箱を置いているところがありました。

写真の薬袋は昭和27年当時に使用されていたものです。

現在でも、軒数こそ少ないものの、このような置薬を利用している家庭をみかけることができます。

広報166号 炭火アイロン・きり吹き

鉄製で、上部の蓋を開け、中に直接おきを入れ底部を熱して使います。電気アイロンと異なり、ちょうど薪ストーブのように下部には空気孔を、上部には煙突をつけ、炭火が消えないよう空気の吸排調整をしているのが特徴です。下部の孔のかわりに、斑点のような小穴をもつものもありました。

布地に対するアイロンの適温は、指先に唾をつけ、底部にさわってその蒸発状態で判断しました。

戦後、ナイロンのような化学繊維が登場するまでの間、日常衣服のほとんごが木綿てあっことから、洗濯によるしわのばしのために必要不可欠な道具であったといわれます。そのため、嫁入り道具の一つにも数えられていました。

この炭火アイロンは、昭和20年代まで使われていましたが、30年代に入ると電気アイロンが各家庭に普及し、その役割にピリオドをうちました。

「きり吹き」。ブリキ製で、今日普及しているポンプ式のものと異なり、上部のパイプを直接ロで吹いて霧をつくり、アイロンがけをする布地をぬらします。炭火アイロンとして一対のものとして、なくてはならぬ裁縫用具の一つでした。

広報167号 パンやきなべ

家庭への普及ははやく、写真の鍋は昭和3・4年頃に購入されたものです。ジュラルミン製で、鍋の中央部は筒状になり熱のとおりがよくなるよう工夫されています。

この鍋を用いたパンの焼き方は、小麦粉に「重曹」・「炭酸」と呼ばれた重炭酸ソーダーかイースト菌を加え、水でこねます。それを数時間から一晩ねせて、再びこね、鍋の半分から三分の一程度の量で焼きます。こうして焼いたパンは、原料のほぼ倍の量に焼きあがりました。

戦後の初期は米の配給が少なく、この種の鍋が多くの家庭に普及し、御飯の代用食としてパンを焼き食べたものでした。また、この時期には、重曹やイースト菌の代りに「どぶろく」を用いる家庭もありました。

焼きあげた直後のどぶろくの香と味が好まれたようです。

戦後30年代から40年代の初期にかけては、おやつ代りにパンを焼き、砂糖の他に豆や牛乳・卵を加え、子供好みの味に工夫されました。

しかし、その後店先には、菓子パンやインスタントのケーキ類が出まわり、この鍋も家庭の台所から姿を消しました。

広報168号 鋸(のこ)

機能面からは構挽鋸と縦挽鋸に分けることが普通です。また用途別には、伐木用・製材用・建具用など作業内容に応じて分類することができます。

「天王寺鋸」。伐木作業に使われる横挽鋸で、主に大径木の伐採に用いられました。この鋸は、その形から会津型と土佐型の二種類に分けられますが、道内では写真の土佐型が多く使われました。

「窓鋸」。天王寺鋸を改良したもので、伐木作業に使われたものです。天王寺鋸は、伐木作業の際切りくずによる目づまりが激しく、作業能率が低下するという欠点があります。その欠点を解消したのが窓鋸で、「窓」とよばれる刃渡り部分のくぼみに切りくずをかき集め、目づまりを防ぐ工夫がなされています。窓鋸はアメリカの鋸にヒントを得て、大正期に考案されたものですが、北海道では戦後になってから普及しました。

「木挽鋸」・木材の繊維に沿って縦に切る縦挽鋸で、製材作業に使用されました。全体が大型で、鋸板の幅が広く、鋸身も厚いのが特徴です。これは、製材作業の場合、挽く材の長さが長いため、鋸の重量を利用して挽く力を軽減するとともに、切線が曲るのを防ぐという役割を持っていました。その半面、鋸が重く、この鋸を使って板を作り上げるのは大変な重労働であったといわれています。

広報169号 玉橇(たまそり)

玉橇は、普通、ナラなど硬くてじょうぶな一本の大きな木から一枚板をとり、それによって作られました。写真の橇は、橇板がわれないよう鉄囲をまわし、補強しているのが特徴です。

この玉橇による運搬は、橇の後方に丸太の先端をのせ、その丸太がすべり落ちないようチンチョーと呼ばれる鉄鎖の先についた拘をとびの頭などで打ちこんで固定きせます。丸太の後方を引きずって搬出するため、制動がかかり、急斜面での作業にも適していました。

また、運搬方法には、丸太を3本ぐらい積み重ねて運搬する「重ね曳き」と、太い丸太を一本だけのせて、その後ろに数本の丸太を連結して曳く「玉曳き」とかありました。

本村では、このような玉橇が、戦時中は飛行機や船の材となるタモ材を、戦後20年代までは「インチ材」と呼ばれる輸出用のナラ材を運搬するために活躍したものでした。しかし、昭和30年代に入ると冬山造材が夏山造材に変わり、やがてブルトーザーやトラックの出現とともに玉橇も私たちの前から姿を消しました。

広報170号 つる鍋・羽釜(つばがま)

入殖当時は、炉の炉カギにこの鍋をひっかけ、イモ・南瓜をはじめとして何んでも煮て食べたものでした。

陶製のものもありましたが、本村に現有するのは、写真のような鉄製で、釜より底が浅くロが開き、耳をつけています。使用する時は、木製のふたを置きます。

北海道入殖には欠くことのできない生活用具とされ、例えば明治31年に作成された「北海道移民必携」(北海道協会支所刊)でも、包丁・鉄びん・ランプなどとともに大小2個のつる鍋が持参すべき用具の一つとして紹介されているほどです。

「羽釜」。単にお釜ともよばれています。本来は湯を沸かすのに使用されました。現在では、炊飯に用いるものを釜とよび、湯をわかすものを茶釜とよんでいます。

厚い板のふたを置くことによって、御飯がおいしくたけました。また、もちをつく時のもち米を蒸したり、赤飯を蒸す時にも使われました。

羽(つば)かあるので昔のかまどにかけやすく、よく使われたものでした。

釜の下の敷物は縄で編んであり、釜を安定して置く台として使用されました。

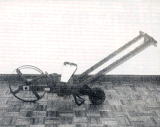

広報172号 人力播種機

人が押しながら種子まきを行うもので、正式には人力播種機といいます。

この機械は、前輪の回転をチェーンによって、機械の中に納められた種子板に伝え、種子板が回転することによって豆類であれば二粒づつ一定の間隔を置いて畝の中に落ちる仕組みになっています。

また、機械の下につき出た二本の足が、蒔かれた種子の上に土をかぶせ、幅の広い後輪が更にそのかぶせた土を軽くおきえます。 こうして種子が風に飛ばされたり、カラスなどに食い荒らされないよう工夫されています。

この機械の登場は比較的古く、村内でも昭和14~5年には使われていたようです。種子を手まきしていた頃に比べ、この機械を利用すれば、三倍近く作業がはかどったといわれます。

写真の機械は、昭和20年代に北見の第二品田農機具製作所(本社・河西郡芽室町)から購入されたもので、他社のものと比較して、機械の上部につき出た種子入れの箱(上合という)と、種子板に工夫のあとがみられます。種子板をとり替えることによって、エン麦・大麦・ビート・ソバなどの種子まきにも利用できました。

本村では、戦後本格的に酪農へ転換されるまでの間、ほうぼうの農家で使用され、主に手亡・中長鶉・ビルマ・小豆・大豆などの豆類の種子まき道具として活躍したものでした。

広報173号 紡毛機(ぼうもうき)

写真の機械は、昭和12年頃から30年頃にかけ、各農家で緬羊の毛を紡ぐための紡毛毛機として普及し利用されたものです。

この機械を用いた紡ぎの前段作業としては、次のような工程がありました。

まず5月下旬頃、飼育した緬羊の毛刈りを行い、その毛を陰干しします。やがて秋の収穫を終えた頃、陰干しした毛を洗い、再び干します。次ぎにカードとよばれる櫛で毛をとき、そのといた毛を紡毛機で紡ぎます。

その際、紡毛機にかけるために原毛からとりだした糸を″単糸″といいますが、単糸の組み合わせによって極細・中細・並太など、用途に応じた太さの毛糸をつくることができました>

紡毛機によって一定量に巻かれた毛糸の輪を″一かせ″といい、大人用のセーターであれば三かせほど必要でした。また、自家製毛糸の着色は草木染めが一般的で、よもぎ、しころの皮・くるみの皮などの煮汁るが染料として用いられました。

紡毛機は、物資不足の戦時中から戦後初期にかけ、多くの農家で活躍した機械の一つでしたが、やがて化学繊維の普及とともに、その役割にピリオドをうちました。

広報174号 麦つぶし機

機械の上部からサラサラと麦を注ぎ、ゆっくリハンドルを回わすことによってこつのローラーが回わり、その回転を利用して麦を平たく押しつぶします。

この機械が普及する以前の裸麦の食べ方としては、マルムギを一度ゆで、ザルにあけて水を切り、再び米などを混ぜ梵くという方法によりました。やがて麦つぶし機の登場は、一回分のマルムギをあらかじめ一時間ほどど水にうるかし、やわらかくなったところをこの機械で押しつぶし、米などと一緒に焚くというように変えていきました。

終戦直後の極度に食糧事情の悪かった時期は、イモ・カボチャ・豆などと裸麦をマルムギのまま混ぜて焚き食べたことからこの機械も一時期台所の片隅に置かれたことがありました。その後食糧事情の回復・裸麦の主食化とともに、再び麦つぶしとして活躍したものでした。

やがて昭和27・8年頃、西興部市街にボイラー式変圧機を備えた精米所が開業され、それとともに各家庭ごとに行われていた麦つぶし作業にもピリオドがうたれました。

広報175号 御飯ざる・おひつ

両者はともに、炊き上げた飯を釜や鍋から移していれておく用具です。

「御飯ざる」(写真右)。飯かごとも呼ばれました。竹製なので風とおしがよく、御飯の腐敗を防ぐことかできました。そのため夏の間利用されました。

炊きあげた御飯をそのままざるに入れることもありましたが、家庭によってはさらしなどの布を底にしいて御飯を入れ、保存しました。写真のざるは、大正初期のものです。

「おひつ」)写真左)。 おはち又はめしびつとも呼ばれていました。木製で、銅のたがねをかけた円筒形の桶です。御飯ざるが夏に用いられたのに対して、おひつは夏を除く他の季節に利用されました。冬季は、おひつをワラ製のおひつ入れや毛布などでくるみ、御飯をさめないよう工夫したものでした。

家庭によって異なりますが、村内では前者の御飯ざるの方が普及が早く、大正の初期から利用されていたようです。しかし、村内でも昭和45・6年を境に、これら家庭の必需品は電気炊飯器・保温器へとその役割をバトンタッチしました。

広報176号 めん類製造機

正確には「自家用穀物粉砕機」または「チョッパー」といいます。

村内では、戦後の昭和21・2年から、もっぱら家庭でそばの麺づくりに利用したことから単に「そば機械」ともよばれていました。

そばの麺づくりの場合、この機械は写真のように取りつけられました。

麺づくりは、機械本体の斜めの口から、小麦粉を加えて練ったそば粉を手で押しこむように入れ、片手でハンドルをまわします。すると、機械底部についた無数の穴から麺が下に降り、その麺が30センチほどの長さになったら片手でつかみ、そのまま鍋に入れてゆであげます。

ポソポソとした短い麺にしないためには、切れまなくそば粉を機械の口に押し入れるのがコツでした。また、一人で麺を作りながら同時に麺をゆであげるため、手ばやさを必要としました。それでも包丁で麺をつくることに比べ、早く楽に麺をつくれたことから重宝がられました。

手打ちそばは、冬期間か雨ふりに食べる家庭のごちそうの一つでした。

このようにして使われた機械ですが、西興部市街の精粉所が廃止されるとともに、やがて家庭からその姿を消しました。

広報177号 ビートかんな

このカンナは、そのビート糖をつくる際、ビートを薄く削るための道具として村内の農家が独自に工夫して作ったものです。

一般的にビートの削りは、包丁か手動式回転切断機が使われていましたが、このカンナは回転式のものに比べ、さらに薄く削ることができました。また、カンナにとりつけられた二枚の刃によって、ビートの削りを一度に二枚行うことができるという良さを備えていました。

家庭でつくるビート糖は、始めビートについた土をたわしで洗いおとし、葉のつけ根部分を切り落とします。そして、ビートの下の部分を手にもち、カンナにかけ削ります。次いで、薄く削られたビートを鍋でゆで、そのゆで汁を一日じっくり鉄鍋で煮つめます。

こうして煮つめられたものがビート糖でした。

砂糖が不足していた時代だったので、普通の砂糖に比べ、少しにがみもありましたが、貴重なものとされました。

このようにしてつくるビート糖は、冬期間の婦人の仕事のひとつでした。

やがて、普通の砂糖が再び豊富に店頭に並べられるようになる昭和27・8年頃から、このカンナとビート糖は私たちの前から姿を消しました。

広報178号 唐竿(からさお)・足踏み脱穀機

竿とよばれる長い柄の先端に回転する打ち棒(打穀部)を取りつけた簡単な仕組みからできています。柄は六尺(約1.8メートル)くらいの堅木の棒または竹竿を用い、打ち棒は長さ三尺(約90センチ)ほどの堅木か、割り竹を編んで桟をつくり打穀部としています。比較的新しい唐竿のなかには、この打穀部が鉄でつくられたものもあります。

作業は、刈り取り乾燥した作物を筵(むしろ)にひろげこれで打って打穀しました。少量の脱穀は庭先でも楽に作業できることから数こそ少ないものの、収穫の秋を迎えた本村で、今日でもその作業風景を見かけることができます。

「足踏み脱穀機」。明治の末期に、もともとは稲穂の脱穀用に開発された機械で、その後改良が進み、大正中頃から広く農家に普及しました。人力によるもので、これには一人用と二人用がありました。

鉄製の歯を植えたドラム缶を回転させ、稲穂からもみを取り出します。本村では、稲の他にえん麦・小麦・大麦、また、亜麻の実を落とす作業などに用いられました。

隔農家によって多少の違いはありますが、本村では動力脱穀機が本格的に普及し始めた昭和30年頃を境として、この機械を見かけることはできなくなりました。

広報179号 火鉢(ひばち)

古くは、火桶・火びつと呼ばれていました。

火鉢には、写真のように、木製・真鍮(しんちゅう)製・丸木をくりぬいたもの、また陶器製のものなどもありました。

火鉢は、火鉢のなかに灰を半分ぐらい入れ、その上におき、炭火を置き手足をあぶったり室内を暖めるのに用いられました。

しかし、暖房効果は小さく、北海道のような寒さの厳しいところでは、日常生活にはあまり使用されませんでした。

本村では、家庭で行われた結婚式や葬祭のときの座敷の暖房用として、また、商家では春から秋にかけて、来客に備えた湯わかし用に用いられていました

これらの燃料となる炭は、冬場、薪ストーブに残った消し炭を貯めておき、購入した炭と混ぜて使用したものでした。

やがて、プロパンガスや小型灯油ストーブ、魔法瓶なとか普及し始めた昭和35・6年を境として、火鉢は本村でも家庭からその姿を消しました。

火鉢には、写真のように、木製・真鍮(しんちゅう)製・丸木をくりぬいたもの、また陶器製のものなどもありました。

火鉢は、火鉢のなかに灰を半分ぐらい入れ、その上におき、炭火を置き手足をあぶったり室内を暖めるのに用いられました。

しかし、暖房効果は小さく、北海道のような寒さの厳しいところでは、日常生活にはあまり使用されませんでした。

本村では、家庭で行われた結婚式や葬祭のときの座敷の暖房用として、また、商家では春から秋にかけて、来客に備えた湯わかし用に用いられていました

これらの燃料となる炭は、冬場、薪ストーブに残った消し炭を貯めておき、購入した炭と混ぜて使用したものでした。

やがて、プロパンガスや小型灯油ストーブ、魔法瓶なとか普及し始めた昭和35・6年を境として、火鉢は本村でも家庭からその姿を消しました。

広報180号 あんか(行火)

本州と北海遺(とりわけ寒冷地)では、その用途が多少異なりました。本州では、写真の炬燵(こたつ)に蒲団をかけ、ストーブのかわりに下半身をあぶるのに用いました。北海道では炬燵を蒲団の中に入れ、夜寝るとき湯たんぽのかわりに用いたものでした。

行火(あんか)の「行」は「移動」の意味で、行灯(あんどん)の「行」と同じような言葉です。村内で「こたつ」と呼ばず「あんか」と呼んだ訳は、そのようなところに由来していたようです。

あんかの燃料には炭を用いました。その炭も、あかだも・いたや・ならなど硬質の薪によるものの方が火持ちも良く、重宝がられました。

昭和35・6年頃から、その燃料に豆炭を使用する家庭もありました。

また、「やぐらこたつ」の方は、こたつ部分か熱くなり、寝ている間に足がふれ、火傷したり、蒲団をいためるなどの欠点がありました。それに対して「大和こたつ」は外部が土製で、あまり熟くならず、安心して使用することができたといわれています。

本村ではこのような使われ方をしたものですが、やがて電気あんか・電気毛布が普及しはじめる昭和40年頃を境として、その役割にピリオドをうちました。

広報182号 薄荷(はっか)蒸留機

その油を取り卸す機械を蒸留器といい、一般的には「薄荷釜」と呼んでいました。

蒸留器は蒸気発生器(釜)、蒸留槽(桶おけ)、冷却器、分水器の四主要部からなっています。

写真の「薄荷釜」は、昭和6年から54年まで上藻の菊地金吉さんが実際に使用していたものです。正式には杉本式薄荷蒸留器といい、北辰植物採油工業所(興部村沙留=当時)から購入したものです。

湧別、北見地方で薄荷の栽培が始まった明治29年ころの薄荷釜は、薄荷の原産地である山形方面の釜を真似て作られたものが多く、これらを「在来釜」といいます。

この在来釜は、川石を粘土で積み重ねてかまど(クド)を作り、その上に木の桶を乗せた手作りのものでした。

やがて大正から昭和初期に登場する杉本式、遠藤式、田中式などの「釜」は、この在来釜に改良が加えられたものです。

杉本式蒸留器は、在来釜に比べ、火熱が釜合体にいきわたるよう工夫され、その結果、燃料(薪)が少なくてすむという利点がありました。また、桶の蓋が傘型に工夫され、薄荷油の混じった蒸気が蓋の上部に取り付けられた導管に全部流れ、効率良く油を採取できることも特徴です。

現在この蒸留器は、その役割を終え、新設された郷土館で静かに疲れをいやしています。

広報183号 コネ鉢(ばち)

木を刳りぬいて、大きな鉢形にしたところから、「木鉢」・「くり鉢」とも呼ばれていました。

購入することは少なくその多くは自家製で、ナラ、カツラ、セン、イタヤなどの材を使い、臼掘り用のモッタや丸カンナで刳りぬき作られたものでした。

ソバ粉、小麦粉、馬鈴薯など、雑穀類が主食として大きな比重を占めていた北海道の開拓地にとっては、欠かすことのできない調理具の一つでした。

広報183号 コネ鉢(ばち)

こね鉢はこのように使用されたものですが、本村では昭和10年頃からアルマイト製の容器が普及するにつれ、台所からその姿を消しました。

広報184号 蹄鉄(ていてつ)

蹄鉄には夏用の平鉄(夏鉄とも尋常蹄鉄とも呼ばれています)、雪道用の氷上蹄鉄(冬鉄)、けがの治療や予防に使う変蹄鉄があります。

氷上蹄鉄の底部につき出たツメを「鉄サイ」と呼び、雪道での滑止めの役割かありました。平野部の雪道を歩く馬には短く、山間部で造材の馬搬等に従事する馬には長いツノをつけるのが通例でした。

馬に蹄鉄をはかせることを装蹄(そうてい)といいます。日本の装蹄術は、明治初期にフランスとドイツから技術が導入され、陸軍の指導によって確立・普及するようになりました。

本村では、明治43年頃から陸軍出身者による装蹄が行われるようになり、大正8・9年から上・西両市街地区に装蹄業の開業がありました。

馬の飼い主は、農耕のはじまる春先には夏鉄を、秋には冬鉄を装蹄師のもとではきかえさせたものでした。

また、装蹄師は馬の蹄の大きき、足の運びのくせなど、馬の性格を十分知りつくしていなければ勤まらない仕事でした。

このように、馬の働きに欠くことのできぬ蹄鉄や装蹄業ですが、近年の馬の激減とともに事情を知る人も少なくなってきました。

広報185号 拝み小屋(おがみごや)

当時、開拓者の多くは「着手小屋(ちゃくしゅごや)」と呼ばれる簡単な小屋を建て、畑地を一坪でも多く開墾しようと汗を流しました。

写真の小屋は、郷土館新設時に復元された着手小屋のひとつです。入口正面から見ると、両手を合わせたように見えることから、「拝み小屋」と称されました。

壁を兼ねた屋根は笹や茅(かや)でふき、雨が降っても水はけのよう地形を選び建てられました。

小屋の広さは5~6坪(16㎡~20㎡)で、一戸一室でした。また、入口の戸は筵(むしろ)をさげ、床には茅や麦わらを敷き、筵をひろげた程度の粗末なつくりでした。

炉の焚き火は夜もくすぶり続け、翌朝の火種として用いられました。小屋には煙出しがついてはいましたが、実際には煙が小屋の中に充満し、すべてのものが煤(すす)けて黒くなったといわれています。

満足な夜具のない家族は、着のみ着のままで就寝しました。

このような開拓初期の住居事情は、やがて開墾が進み畑作物が収穫できるようになると、「掘立小屋」と呼ばれる木材を使った家に建てかえられるようになりました。

広報186号 土台付き家屋(かおく)

写真の家屋は、上興部に製材工場ができた大正8年頃から、それまでの堀立小屋に変わって登場した土台付き家屋の居間を復元したものです。

建物の広さは家によって多少異なりますが、中規模農家で約20坪。居間、台所、寝室二室、土間付きというのが普通でした。

居間には炭火で暖をとるための炉が堀り込んである家もありました。しかし、暖房効果は小さく、後に板張りの床に張りかえたり炉の上に薪ストーブを置くなどの改善がみられました。

また、地杭にはドスナラ・オンコなど比較的腐りにくい村を用いたり、斗カメ、玉石を利用することもありました。そして、璧や床に用いる板材は村内の製材工場で用意し、柱、梁(はり)、桁(けた)などは、農閑期の間に木挽き(こびき)鋸で一年がかりで用意したものを用いました。

このような土台付きの家もやがて耐用年数を迎え、昭和32・3年頃に現在の家屋に建てかえられるようになりました。

広報187号 油しぼり機

昭和16・7年頃名寄で買い求められ、昭和30年頃まで使用されました。

この機械を利用して油をしぼりとるのは、次の方法によりました。

まず、ナタネかエゴマを普通の家庭用蒸籠(せいろう)で蒸します。その蒸したナタネ(又はエゴマ=以下同)を機械中央部の桶に入れ、上郡のハンドルをゆっくり回しながら 圧力を加えます。圧力が加わることによってナタネはつぶれ、ナタネに含まれた水分と油が機械の溝を伝わって流れ落ちます。

この流れ落ちる水分と油をバケツなどに溜ておきますと、やがて水分は下に、油は上にそれぞれ分離します。この分離した油分だけを集めることにより作業は終了します。

ナタネ油の場合、18cc(コップ約1杯)分を採油するためには原料のナタネが約1升。また、ゴマ油の場合には原料のエゴマが2升程必要であったといわれています。

こうした作業は、秋の収穫期を終えた11月から冬期間のうちに行われたものでした。

広報188号 高圧釜

写真の高圧釜はジュラルミン製で、昭和22・3年頃、玄米を炊くために購入されたものです。

玄米は普通の鍋で炊くとパサパサしていますが、高圧釜で炊くともち米を炊いたようにねばりがあっておいしく炊きあげることができました。

この釜は、今日普及している圧力鍋と同じように、ふたで密閉することによって煮たり、炊いたりする時におきる蒸気を内部に閉じこめ、その結果、内部の圧力を高め、沸騰点(沸騰する時の温度)を上げることができるという「気圧と沸騰点の関係」を応用したものです。

従って、釜のなかの物は高温ではやく蒸すことができ、燃料も少なくてすむという効果かありました。高圧釜や圧力鍋で煮た魚が骨まで食べられるほどやわらかくなるのはこのためでした。

しかし、ふたを止めるネジがゆるんだりしていると、内部の高圧におされてふたが飛び、事故につながる危険もありました。

このような高圧釜も、やがてプロパンガスの普及とともに、底の平な圧力鍋へとその役割をバトンタッチしました。

広報189号 郵便差出箱

鋳物(いもの)製で、明治42年頃から製造され、各地の郵便局前や街角・駅前などに設置されてきました。

郷土館に展示されているこのポストは、昭和26年から昭和61年9月まで、元の上興部郵便局舎前に設置されていたものです。

郵便差出箱の歴史は古く、フランスではすでにルイ14世の時代、1653年にパリ市内各所に郵便物収受のための箱が設置されていたといわれています。

一方、日本では郵便創業の1871年(明治4年)3月に書状収箱(木製)が設置されたのが始まりです。

以来、明治5年四角型黒色(木製)も含め、数次にわたる様式改正があり、今日の角型ポストへと移行してきました。

ところで、日本の郵便ポストは赤色。米国は青、イタリアは黄色というように、ポストの色は国によって異なります。日本は郵便創業当初、黒色を用いていましたが、やがて近代郵便制度発祥の国・英国に見習い、今日の赤色ポストが誕生したといわれています。

広報190号 纏(まとい)

郷土館に展示されているこの纏は、昭和14年、警防団令の公布により西興部村警防団が発足するまでの期間、当時の瀬戸牛消防組か組の標(しるし)として使用していたものです。

もともと「纏」は、近世(武家時代)の戦場で、大将のそばに立て、その所在の標とした武具の一つでした。やがて、この武家纏は戦乱が落ち着いた江戸時代に入ると、江戸の消防制度として発足した「町火消」=「いろは四七」火消組合に加盟する町火消組の標として受け継がれ、明治の時代におよびました。

明治の公設消防組織の誕生は、明治27年、勅令による全国統一の消防組の発足が始まりです。

本村の公設消防組織の歴史は、興部村(当時)から分村する以前の大正11年4月、上興部・瀬戸牛にそれぞれ公設消防組が設置されたことに始まります。当時の消防組は、火災消火のほか、水防にも従事しました。

纏の細長い革の飾りを馬簾(ばれん)といい、写真の纏には二条の金馬簾が飾られています。

これは昭和7年、本村をおそった豪雨大出水の際、流水防護に活躍した上興部・瀬戸牛両消防組に村して、北海道庁長官がその功績を認め使用を認可したものです。

広報192号 郵便局配達用スキー

全長1.9メートル、ストック(杖)には竹が使われていました。

記録によると、日本にスキーが持ち込まれたのは明治28年ですが、実際の使用は明治45年に新潟県高田(現在の上越市)第13師団が隊員に対してスキー術の特別教育を実施したことによるといわれています。

一方、郵便集配に初めてスキーを利用したのも高田郵便局で、明治45年からのことです。

当時の村山儀七高田郵便局長は、同地の第13師団に局員3名を派遣してスキーの特別教育を受講させ、山間に点在する小集落の郵便集配や電信線巡視にスキーを利用したのでした。その結果、スキーは雪国の通信事業上欠くことのできない道具として、以後各地の

郵便局で利用されるに至りました。

西興部郵便局でかんじきに替わってスキーが使われ始めたのは昭和に入ってからのことです。その後、昭和38年にラビットスクーター90ccのオートバイ)が郵便局に配置され、冬の道路の除雪も良くなってきたことなどにより、スキーによる郵便配達時代にピリオドがうたれました。

広報193号 蓄音機(ちくおんき)

輸入もので、米国二ューヨークのダグラス社が製造したものです。価格も高額でした。

娯楽の少ない当時、とくにラジオが普及するまで、家庭の娯楽として蓄音機は大きな位置を占めていました。

大正から昭和初期にかけてのレコードは、浪曲、地唄、浄瑠璃、落語などで、特に浪曲と落語の人気が高かったといわれています。

蓄音機が世界で初めて登場したのは1877(明治10年)年のことで、米国の「世界の発明王」エジソンの発明によります。その10年後、やはり米国のベルリナーが今日のようなディスク式レコードを考案し、広く世界に普及させました。

わが国でもすでに明治23年に大阪で蓄音機が輸入されていたといわれています。

初期の蓄音機の回転機構は手まわしによりましたが、やがて手巻きぜんまいが用いられるようになりました。また、初期の蓄音機の拡声機はアサガオ型でしたが、その後改良され、写真のような箱型へと一新されました。

手巻きぜんまい式蓄音機にかわって、電気蓄音機が広く普及するのは戦後になってからのことです。

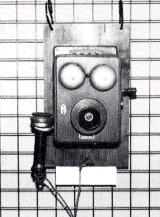

広報194号 電話機

電話機としては初期のもので、明治29年から昭和10年頃まで全国で使用されていたといわれています。今日の自動式と異なり、電話交換手を呼び出すために、箱の右側についている発電機のハンドルを回し交換台の表示板に合図を送る仕組くみになっていました。

電話機は、1876(明治9)年米国のアレキサンデー・ベルによって発明されました。翌年には、早くも日本に輸入され実験が行われました。そして、明治23年東京・横浜間で電話交換が行われ、わが国の一般電話事業がこうして開始されました。

北海道では、明治33年札幌・小樽間で電話交換が開始されたのが始まりです。

本村で電話がつけられたのは昭和9年のことです。この年瀬戸牛地区(現在の西興部地区)で10台、翌年には上興部地区に8台の電話が取付けられました。

当時は電話料金や電話の敷設料が高かったこともあり、電話の取付けは営業者のみで、一般家庭の加入は皆無でした。

やがて、昭和50年に本村地域の電話が現在のダイヤル式に切替えられ、従来の磁石式電話は姿を消しました。

広報195号 ラジオ

ラジオの誕生国はアメリカで、1906(明治39)年のことです。同国で、大衆向けのラジオ放送局が本格的な放送を開始したのは1920(大正9)年です。その後、欧州諸国でもラジオ放送局が開局し、日本では1925(大正14)年、東京放送局(のちのNHK)が開局しました。

この当時のラジオは、鉱石(水晶)受信器が多く、家庭ではイヤホンを耳にあてて聞く不便なものでした。

昭和に入ってからは、野球・相撲・ラジオ体操などが放送されるようになりました。受信器もみんなで聞くことのできる拡声器付きが普及しました。

こうしてラジオは、家庭のだんらんに大きな役割をはたすようになってきました。

北海道では昭和3年に日本放送協会札幌放送局が開局し、ラジオ放送が開始されました。しかし、難聴地帯の本村ではあまり普及しませんでした。

その後、昭和17年に北見臨時放送所が設置され、本村にもラジオが徐々に普及しました。

戦時中のラジオは、家庭の親しみであったと同時に、戦争と国民を結ぶ、最大のきずなでもありました。

広報196号 幻燈機(げんとうき)

写真の幻燈機は、昭和24年、当時の少年雑誌『少年クラブ』の広告販売を通じて購入されたものです。光源には60ワットの電球が使われました。

フィルムは、当時、少年少女の間で人気のあった『ガリバアの旅行記~小人国の巻』で、現在も無傷のまま機械に巻かれています。

幻燈は、17世紀にヨーロッパで、キリスト教伝導のために発明されたといわれています。

日本に幻燈が伝わったのは江戸時代末期のことです。当時、幻燈は「写し絵」「錦影絵」などと呼ばれていました。また、光源には種油と灯芯が使われていました。

やがて明治時代に入ると石油ランプが使われるようになりましたが、光源に電球が使われるのは、昭和になってからのことです。

フィルムの使用も昭和に入ってからで、それ以前はガラス板が使われていました。

明治・大正にかけては、都会では寄席で、地方では寺などを借りて幻燈会が興行されていたものでした。

写真の幻燈機は、戦後の一時期の、子どもの文化のようすを今日に伝える貴重な資料のひとつです。

広報197号 テレビ受像機

世界で最初にテレビ放送を開始したのは、イギリスのロンドンで、昭和11年のことです。

日本では、昭和28年2月1日、NHKが東京で本放送を開始したことにより、今日のテレビ時代の幕が開かれました。

北海道では、昭和31年12月、NHK札幌テレビ局が開局したことにより放送が開始されました。

写真のテレビは、この直後に購入されたもので、当時、住宅の屋根の上に3~4メートルのアンテナを立て電波を受像していました。しかし、山間にある本村の電波事情は悪く、画像がチラつき、野球放送の球は満足に見えなかったといわれています。

その後、昭和36年にNHK網走放送所が開局したことにより、テレビ共同受信の要望が高まり、西・上両地区にテレビ共同聴視組合が結成されるに至りました。

そして平成元年11月22日、全国でも数少ないCATVの開局にともない、本村のテレビの歴史は新しい時代を迎えました。

広報198号 戦後初期の教科書

この終戦から一ケ月後、文部省は「終戦二伴フ教科用図書取扱方二関スル件」という通達を出し、教科書から戦時教材を削除することを決めました。こうして戦後の教科書の第一歩は、戦時中の教科書に対する「墨ぬり」から始まりました。

写真の2冊の本は、「墨ぬり教科書」にかわって新しく登場した教科書です。

写頁左の「くにのあゆみ(下)」は21年9月の発行で、連合軍最高司令部の指令により停止されていた国民学校歴史の授業再開を目的に、文部省が発行したものです。以前の歴史教科書と異なり、神話を廃し石器時代から書き始められていることに最大の特徴特があります。この教科書は、新学制のもとで社会科授業が発足した22年9月までの1年間使用されました。

写真右の「あたらしい憲法のはなし」は、22年8月発行のもので、新憲法普及を目的とした新制中学一年生の社会科用教科書です。24年4月からの検定教科書使用開始までの期間、過渡的な国定教科書として使用されました。

当時、これらの教科書で学んだ子どもたちは、現在、50歳代の中ばを迎えています。

広報199号 扇風機(せんふうき)

写真の扇風機は、最初から当村で使用されていたものではなく、隣町の家庭で使われていたものです。

製造や購入した年ははっきりしませんが、芝浦電気の製品で、昭和30年代初期から使用されていました。

扇風機の歴史は古く、日本でも350年ほど前に、8枚のうちわをつけた手回しの「うちわ車」を後水尾天皇が用いたという記録があります。

扇風機にモーターを取り付けたのは、米国のエジソンで、明治22年からは一般向けに商品化されました。

この扇風機が日本に紹介されたのは、明治26年のことです。翌年には、はやくも国産第一号が発売。大正時代に入ると量産されるようになりました。

第二次世界大戦で生産は一時中断しましたが、戦後再開され、家庭電化製品の花形として急速に普及しました。

写真のものは、首振り、四段変速付きで、機能的には今日のものと変わりありませんが、大変重量があります。

扇風機の普及率は、昭和48年には、世帯当たり90パーセントを超えるに至りました。

広報200号 手風琴(てふうきん)

蛇腹状の吹子の原理を利用した楽器で、日本では明治の時代から昭和初期にかけて手風琴と呼ばれていました。

この楽器は、左手で吹子を押し引きすることによって風をおくり、右手で鍵盤を操作し音を出します。

写真のものは国産品で、昭和8年に旭川で購入し、家庭で使用されていたものです。

横幅28センチ、高さ21センチで、今日のものと比べ小型ですが、現在でも美しい音色を聞くことができます。

購入当時、この手風琴によって「赤とんぼ」「赤いくつ」などの童謡を演奏したといいます。

アコーディオンは、1822年ベルリンのブッシュマンによって発明されたといわれています。その頃はまだ、「ハントエオリーネ」という名で呼ばれていました。その後、1829年にウィーンのダミアンがこれを改良し、はじめてアコーディオンという名称が生まれました。

北海道でも、明治中頃から普及し始めたといわれています。

扱いが比較的簡単なことから、しだいに一般に普及されました。

広報201号 角巻(かくまき)

普通、角巻は、木綿やメリンスなどで作った「かぶり」と呼はれる頭巾をかぶり、その上または肩から正方形の角巻を二つ折りにして、前でかき合わせて着ました。

羊毛や綿を用いた厚い素材は、防寒効果にすぐれ、寒冷地にふさわしい衣類として普及しました。

素材によって価格は大きく異なりました。昭和3年頃、綿製の物は3円50銭か4四円、純毛であれば10円ほどしたといいます。

当時の米1俵(60キロ)は、普通米が約5円。一般的に綿製のものが普及しました。

写真の角巻は海老茶色のラシャ製(羊毛で織った地の厚い織物)で、良い房飾りがついています。

やがて、婦人用防寒コートが普及し始めてからも、乳幼児を背負う時に掛けたり、毛布がわりに使用するなど、家庭によって多用な使われ方をしたものでした。

広報202号 筆入れ(ふでいれ)

写真上のものはブリキ製(薄い鉄板に錫をめっきしたもの)で、下はセルロイド製です。

どちらも昭和初期に、親が児童のために購入したもので、村内で使われていました。

日本の「筆入れ」の普及は、鉛筆やザラ紙(洋紙)の並普及と歩みを同じくしています。

鉛筆の輸入は明治に入ってからで、この時期、鉛筆を最も多く使用していたのは郵便局でした。当時の学校は、低学年は石盤・石筆、高学年は伝統的な毛筆を用いていました。従って、写真にあるような「筆入れ」は、まだ多く普及していませんでした。

鉛筆の本格的な普及は、第一次世界大戦(大正3~7年)終了後のことです。

大戦の終了は、国内産鉛筆の海外向け輸出の不振と過剰在庫を生み出し、その解消策の一つとして「学校」が注目されたのでした。また、国内産洋紙の量産もこの時期からのことで、学校でも安価な洋紙と雑誌帳が使用されるようになりました。こうして「筆入れ」は、学校を中心としてしだいに普及しはじめました。

大正から昭和初期の頃、セルロイドの筆人れは、男の子に比べ使い方の丁寧な女の子が、ブリキのものは男の子が多く使用していたということです。

広報203号 手まわしミシン

右手で機械の右側のはずみ車をまわしながら、左手で布を押さえ前へ送ります。

動力が手まわしであったこともあり、厚手の布の縫いものは大変でした。

手まわしミシンは、明治末から大正初期にかけて普及しましたが、村内では昭和5・6年まで使用している家庭がありました。

ミシンは、産業革命の影響を受けて、18世紀後半から開発が始まりました。

実用的なミシンは、1829年、フランスの仕立屋チモニエが発明しました。このミシンは足踏み式で、一分間に二百はり、手ぬいの十四倍の速さで縫うことができました。

しかし、チモニエのミシンと工場は、1841年、仕事を失うという危機感を抱いた裁縫職人たちのうらみを受け、焼き払われてしまいました。

その後、ミシンの開発と改良はアメリカに渡ります。1851年、アメリカのシンガーは金属製足踏みミシンを完成し、月賦販売によりミシンを各家庭に普及させました。

日本にミシンが渡来したのは江戸時代末期のことで、国内産ミシンの製造は大正時代に入ってからです。

戦後、日本は世界最大のミシン生産国となり、生産台数の約半分を生産仕するに至りました。

広報204号 集乳缶(しゅうにゅうかん)

写真の集乳缶と同じものが、本村では昭和26年から52年まで使われていました。

国産品で、昭和28年に開発され、札幌と帯広の土谷製作所が製造しました。

これ以前の集乳缶は1斗(約18リットル)缶であったのに対し、この缶は1斗5升(約20七リットル)入りで、トラックや貨車輸送に耐えられるよう改良されました。米国製をしのぐ製品といわれ、本村を含む全道の酪農地帯で広く使われました。

本村の乳牛飼育の歴史は、大正11年以降のことです。

牛乳の出荷が始まった昭和3年頃は、牛乳をクリーム(脂肪)と脱脂乳に分離し、クリームのみを名寄へ貨車で輸送していました。

その後、昭和9年に酪連興部工場が設立し、牛乳は生乳のまま出荷できるようになりました。

やがて昭和52年には、農協が事業主体となって各酪農家にバルククーラー(牛乳冷却装置)を導入。この導入にともない、従来の集乳缶による牛乳輸送は廃止され、タンクローリー車による集乳輸送へと切り換えられました。

こうして本村でも、長く続いた牛乳の集乳缶輸送の時代にピリオドがうたれました。

広報205号 文集『からまつ』

創刊号から21号までは村の教職員組合が、22号からは学校教育振興協議会が毎年編集・発行してきました。

また、19号(昭和48年)までは、小・中学校の各学年から2~3編の作品がもち寄られ収録されていました。現在のように、全児童・生徒の作品か掲載されるようになったのは20号からです。

現在、郷土館・図書室に残されている中では最も古い、昭和35年発行(6号)の文集には「おてつだい」「うさぎのわな」「スキー」「ぼくそうはこび」などの題材が収められています。

この文集は、子どもたちの物の見方や考え方の力を伸ばすことを目的として発行されましたが、作品をとおして、当時の村のようすや子どもの遊び、仕事、家庭生活などを知ることができます。

そのようなことから『からまつ』は、子どもの目をとおした村の産業や文化などを記した 「風土記」ともいえる性格を持っています。

広報206号 三平皿

三平皿は、絵付の方法から、手書きの染付、印判染付、上絵付の色皿に大別されます。

写真右の皿は、印判染付によるもので、明治15年頃から昭和10年代にかけて岐阜県多治見で大量に生産されたものです。現在でも、三平皿の代名詞のように知られています。

絵はコバルト色で、工程を短くし、価格を安くするために素焼きをせず釉薬を掛て一度焼きにした粗雑なものです。変形したものも少なくありませんでした。

写真左の三平皿は、6色の上絵具を用い色付けがされています。大正時代に入ってから普及したと言われています。

三平皿に盛られる「三平汁」は、北海道の郷土料理の一つで、ニシン、ホッケ、サケなどの魚のぶつ切りに野菜を加えた塩または酒粕汁で、語源には様々な説があり、確かではありません。

写真右の三平皿は、家庭によって異なりますが、昭和30年代まで、三平汁の他、煮しめ、カレーライス用の皿としても用いられました。

広報207号 算盤(そろばん)

写真の算盤は、現在普及している形と異なり、下の球が5つで、明治から昭和初期の間に製造されました。

村内の商店が昭和40年代まで使っていました。

算盤の歴史は古く、球を使った計算方法は二千年前のギリシャで発達しました。この方法はローマをたどり、八百年前の中国に受け継がれ現在の算盤の原型が誕生したといわれています。

中国で生まれた算盤は、上の球が2個、下が5個で、中国では現在でも同じ形のものが使われています。

算盤が中国から日本に伝わったのは、今から四百年前の室町時代末期の頃です。広く普及するのは、商業が発達する江戸時代に入ってからのことでした。

この時代の算盤の球数は、中国のものと同じでした。写真の下5球算盤は、明治に入って生まれました。

また、上1、下4の球数をもった現在の算盤は、1938(昭和13)年に小学校教科書が改訂されたことにともない誕生しました。

こうして、改良に改良を重ね普及した算盤ですが、最近の電卓(電子式卓上計算器)の普及により家庭や事務所からその姿を消しつつあります。

広報208号 墨壷(すみつぼ)

また、直線をひくことの他に、墨さん(材に文字や記号などを描くための木工具)の墨壷としても使います。

壷糸と呼ばれる糸には絹糸が使われ、墨汁は真綿に含ませてあります。冬にはこの墨汁が凍らないよう塩や不凍液を少量加えることもあります。

墨壷の歴史は古く、今から二千年以上前に木造建築様式とともに中国から伝わったといわれています。日本に伝わった墨壺は、その後、丸形の関東系と長万形の関西系に大きく分かれます。写真の墨壷は関東系で、昭和40年代まで、本村で使われていたものです。墨壷の材料には、腐りにくく、永年使用可能な材質を選び、一般的には欅(ケヤキ)、上等なものには桑やえんじゅを使ったものがあります。

もともと墨壷は、職人が必要に応じて自分の使いやすいように自作したものですが、木工具が量産される大正時代に入ってからは、購入したものが使われるようになりました。

墨壺は、とくに大工職にとっては、古くから指金とともに「大工の命」ともいわれ、現在でも使われています。

広報209号 湯湯婆(ゆたんぽ)

湯たんぽには、金属製、陶磁製、ゴム製、プラスチック製なとがあり、形も枕型や小判型などに分かれます。

写真の右奥の湯たんぽは陶器製で、枕型をLています。場たんぽの形としては古いもので、本村ては大正から昭和初期にかけて使われていました。左の小判刑に比べ、安定性に欠けていたと言われています。また、蓋は木の栓であったことから、転がったりすると湯がでて危険なこともありました。

中央の湯たんぽは陶器製です。家庭によって異なりますが、本村では昭和初期から戦時中にかけて普及しました。

左端のものはブリキ製で、本村では昭和に入って使われるようになりました。戦後も永く使われ、最も親しまれてきたものです。表面の波形の凹凸は、熱の吸収や放射をよくするとともに、熱による容器の膨張・収縮に耐えるためのものです。

湯たんぽは、寒冷地における身近な寝具用暖房具として普及し、どの家庭にもありましたが、昭和40年代に入って、電気行火や毛布にその座を移行し始めました。

広報210号 行李(こうり)

家庭では、箪笥の他に2・3の行李が置かれ、主として季節外れの衣服ななどの収納・保管していたものでした。通気性がよく、湿りづらいことから長く家庭の必需品として重宝されました。

また、家庭薬や呉服の行商人は、品物を行李に入れ、大風呂敷に包んで背負い歩きました。軽くて丈夫であったことから、物を運ぶのにも大変便利でした。この方、小型のものは弁当箱や裁縫箱として使われるものもありました。

行李は、竹製のものを竹行李、柳でできたものを柳行李と呼んでいました。柳行李は、栽培によって得られるコリヤナギ(キリュウともいう)によって作られました。

写真の行李は竹製で、製作年は不明ですが、本村の家庭で衣服の保管用として使われていたものです。

行李の歴史は古く、原型は中国で生まれました。日本では奈良時代にその姿を見ることができます。しかし、行李が商品生産され、一般に普及するのは江戸時代になってからのことです。 このように、古くから多様な使われ方をしてきた行李ですが、衣服の保管用行李などは、戦後の洋服箪笥の普及とともに、家庭からその姿を消していきました。

広報211号 重箱(じゅうばこ)

形は一般的に四角形で、三段あるいは四段、五段に重ね、最上段の箱に蓋をします。この他に円形や六角形、八角形のものもあります。

木製の塗物がほとんどですが、なかには陶磁器製のものや最近では合成樹脂を使ったものもあります。

写真の三段重は木製で、外面は朱漆、内面は黒漆に塗られています。製造年や製造地は不明ですが、村内の家庭で昭和50年代まで使われていました。

重箱の歴史は古く、その名は室町時代に見ることができます。この時代に使われていた食籠=漆器に、重ね経箱(仏の教えをしるした書を納める箱)の木組み方法をとり入れ、生活用具として用いるようになったのが重箱であると言われています。

人々の生活に広く普及するのは、江戸時代に入ってからのことです。

本村では家庭によって異なりますが、大正・昭和にかけては正月のおせち料理を詰めたり、運動会や学芸会のお弁当入れとして活躍してきました。しかし最近は、ポリプロピレンなどの新素材による容器が普及し、重箱を使う機械が少くなりつつあります。

広報212号 鏡台(きょうだい)

写真の鏡台は、明治末期に作られたもので、村内の家庭で大正から昭和の戦後にかけて使用されていたものです。

引出しのある箱台は桐の材で作られ、当時としては形も大きく高価なものでした。

写真のものと形は異なりますが、日本で鏡台が登場するのは平安時代のことです。しかし、鏡台が女性の実用品として一般に普及するのは江戸元禄時代に入ってからのことです。この時代に入ると化粧品が大量生産され、女性の髪型にも島田髷(まげ)など大きな髷が登場するようになリました。

これに対応して鏡と鏡台か発達してきました。

江戸時代の鏡台は、化粧道具を入れる手箱の上に、手鏡を乗せる鏡架のついたものでした。鏡も銅と錫の合金製のものが一般的でした。

やがて明治末期に入ってがラス鏡が輸入され、鏡台も和洋折衷式のものが登場します。この鏡台は、鏡台の上に両側から鏡をネジ止めしたもので、鏡の角度調整が可能であることに特徴があります。写真の鏡台がこれにあたります。

鏡台はその後、一面鏡から三面鏡(戦後に普及のピークを迎えた)時代へ、そして、再び昭和40年代末に入ると今日の一面鏡時代へと推移してきました。

広報213号 雪下駄(ゆきげた)

写真の雪下駄は女性用で、昭和30年代まで使用されていたものです。もともと雪が深く、路上が滑りやすくなる北海道では、開拓期から冬の履物は深ぐつ、つまごなどのわら履物か主流でした。

やがて明治中期に入ると、本州の繊維産業の発達を背景に、北海道でも都市部を中心に女性の装いとして和服と下駄の組み合わせによる外出着や晴れ着が普及するようになりました。雪下駄は、この装いの、冬の防寒用履物として普及してきました。 雪道用であることから、下駄の二枚の歯は、その間に雪が残らないよう台形に作られていますまた、二枚の歯それぞれに滑り止め金具が取りつけられ、つま先にも汚れと寒さを防ぐための爪皮(爪掛)がつけられています。

写真の雪下駄の場合、板の冷たさがじかに伝わることを防ぐために、台に畳表を敷いてあることに特徴があります。

明治中期以降、ひろく普及した雪下駄ですが、戦後は防寒ぞうりにその役割を移行します。本村でも昭和30年頃を境に、凍てつく雪道を歩くたびに「ギュッ、ギュッ」と鳴る雪下駄の音を耳にすることはなくなりました。

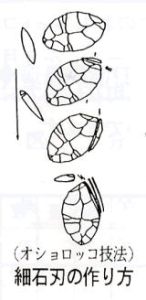

広報214号 札滑型細石核(さいせきかく)

こうして札滑の地名は、この二つの石器の発見とともに、考古学研究者に広く知られることになりました。この石器が使われた時代は、土器のない後期旧石器時代と呼ばれています。

写真の舟底型をした石核からは、長さ2~3㎝、幅2~5mmの細かな石刃が剥がされます(中央の写真)この細石刃は、植刃器と呼ばれる溝をつけた木や骨にカミソリのように埋め込んで、動物相手の銛や短剣として使われました。

広報214号 札滑型細石核(さいせきかく)

広報215号 忍路子型細石核(さいせきかく)

そして昭和34年7月、北海道大学地質学教室の吉崎昌一氏等による忍路子台地の発掘予備調査が行われ、この楔形石器に、「忍路子型細石核」という学名が付けられました。

写真の石器はその一つで、今から一万二千三百年前のものと言われています。札滑型細石核の時代と比べ二百年程新しい時代のものですが、やはり土器のない後期旧石器時代のものです。

広報215号 忍路子型細石核(さいせきかく)

今日、北海道の旧石器時代の遺跡からは、五種類七種別の楔形細石核が発見されています。このうち忍路子型細石核は、札滑型細石核とともに北海道を代表する二つの細石核に数えられていて、考古学研究者の間では村の名前とともに広く知られています。

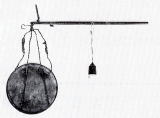

広報216号 竿秤(さおばかり)

竿秤は、竿についている紐を片手の手で持ち上げながら、竿の先端に吊るした皿に量ろうとする品物をのせます。そして、もう一方の手で重りを動かし、竿が水平になった状態の目盛りを読んで重さを量ります。

竿秤には、俵に詰めた穀物などを量る大型のものから、雑貨店や一般家庭で用いる小型のものまで大・小ありました。

写真の秤は、竿の良さ57センチ・皿の直径24センチの小型で、村内の小売店が戦後初期まで使用していたものです。

竿秤の歴史は古く、紀元前200年頃、古代ローマで発明されたといわれています。

日本の竿秤は中国から伝わり、貨幣経済が発達した室町時代末期頃から使われるようになりました。その後、秤といえば竿秤という時代が長く続き、明治時代に入ってようやく欧米流の台秤や皿秤、てんびん秤が普及するようになりました。

昭和20年代に入ると、これらの手動式秤はしだいに姿を消し、自動秤が登場します。そして30年代後半には、秤の分野に電子技術がとり入れられ、今日の電子秤時代を迎えるようになりました。

広報217号 瓶(びん)

日本における飲料用瓶の製造・普及の歴史は、ビール瓶の歩みと軌を同じくしています。

明治初めに輪入されたビールは、大変な勢いで国内に広まりましたが、容器は輸入した瓶にたより、空き瓶の回収が追いつかないほどでした。やがて明治20年頃に、一本一本を竿で吹いて作ったビール瓶の製造が始まりましたが、生産性も低く、形も不揃いでした。

日本で飲料瓶が本格的に大量生産されたのは、自動瓶製造機械が導入された明治40年頃のことです。こうしたなかで、従来、樽や徳利に詰められていた醤油や酒も瓶詰めに変わるようになりました。そして、これに応じて、日本の計量法に基づく一升瓶や五合瓶も作られるようになりました。写真の瓶は、一升瓶で、瓶の口には大正時代から昭和十年頃まで使われていた機械栓が付けられています。この機械栓は、陶製の蓋にコルクをかぶせ、バネ状の針金で瓶口に取り付けたものです。現在の王冠栓が国内で製造されるようになったのは、大正4・5年以降のことです。

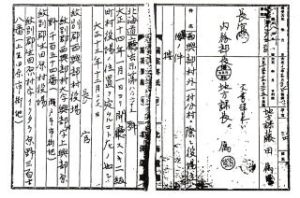

広報218号 北海道告示第865号

写真の公文書は、大正13年(1924)年12月27日付けで北海道庁が西興部村役場の位置を公示した歴史的な文書です。本文には、「大正14年1月1日ヨリ開庁スベキ二級町村役場ノ位置を定ムルコト左の如シ」とあり、この告示によって、当時の興部村から分村する西興部村の役場所在地を瀬戸牛市街(現在の西興部市街)におくことが正式に定められました。

興部村からの分村を望む声が聞かれるようになったのは、本村地区の林業・農業の盛況による経済力の増大や学校・郵便局・公設消防組・農産物検査所などの公的機関の整備がはかられた大正十年頃からのことでした。

そして、分村後の役場所在を瀬戸牛市街とするのか上興部市街とするのかについては大きな議論を呼んでいました。

告示第865号は、盛んであったこの論議に終止符をうつものでした。

広報219号 衣料切符(甲)種

衣料品についてはも、昭和17(1942)年2月1日から点数切符制度が実施され、お金はあっても切符がなければ品物を購人できないことになりました。この衣料切符には都市部用の乙種と郡部用の甲種があり、初年度は一年間大人一人に対し乙種で100点、甲種で80点と決められていました。そして、背広50点、長袖シャツ12点、モンペィ10点というように全ての衣料品に点数がつけられていました。人々は、手持ちの点数を気にしながら買物をしなければなりませんでした。

写真の衣料切符は、施行二年度目(昭和18年)のもので、有効期間が二年間に延長されています。また、この年から各衣料品の点数は二割五分引き上げられ、実質的な点数削減が行われました。

日本が終戦を迎えた昭和20年には、物資不足はその極に達し、切符はあっても衣類がないという状態がその後も数年続きました。

西興部村の暮らしも例外ではありませんでした。

広報220号 通し(とおし)

もともとは江戸時代中期になって、籾(脱穀していない米)などの穀物と藁屑などの選別を行うために作られた農具の一つですが、その後、畑作の雑穀選別作業などにも使われるようになりました。

通しの枠には、ヒノキやスギなどの針葉樹を薄くさいて曲げり、サクラやカバの皮で縫い合わせた曲物が使われています。底の網の部分には、金網を張ったものが多く見られますが、古くは竹や麻苧(麻糸)、藤づるなどを用いたものもありました。また、網目の大きさは、ふるい落とすものによって異なり、目の細かいものや粗いものがあります。従っ

て、各農家には網目の異なる数種類の通しが常備されていました。写真の二つの通しは、村内の農家が昭和30年頃まで使用していたものです。左の通しは大正5年に購入したもので、藤づるの網が張られています。直径44.5センチ、深さ9センチ、網目は約2センチ角で、粗通し用です。右の通しには金網が張られ、網目は5ミリ角です。小粒の豆や蕎麦などを選別するために用いられてきました。

村内では、数少なくなりましたが、金網の通しを今日でも見かけることができます。

広報221号 柴巻馬橇(しばまきばそり)

橇は、地域や用途に応じて様々な種類がありました。

北海道開拓使は、明治11(1878)年に三人のロシア人職工を招き、札幌の官営工場でロシア型馬橇を製作しました。この写真の型の橇はロシア型馬橇を改良してできたもので、明治20年に完成しました。

北海道産の製材したナラの台木を大きな蒸籠でふかして先端を大きく曲げ、それに5本の束木(短い柱)を立て、ハルニレ、エンジユなどの柴木(若木)を巻いて組み立ててあることから「柴巻馬橇」と呼ばれています。丈夫で格好もよく、日本の橇の中では最も高度な製作技術を必要としました。 用途も広く、木材・雑穀の運搬や箱を取り付けて今日の自動車の代わりに使用することもありました。道内での普及は広がり、昭和10年代にはこの型の橇が全体の70パーセントを占めるに至りました。

郷土館に展示されたこの橇は、昭和17年に製作されたもので、村内で昭和40年代前半まで使用されていました。そしてこの頃から、村内でも自動車の普及や農耕馬の減少などにより、馬橇は姿を消していきました。

問い合せ先・担当窓口

教育委員会 郷土資料館

- 住所 北海道紋別郡西興部村字西興部100番地

- メールアドレス: ni.gakkoukyouiku@vill.nishiokoppe.lg.jp

- 電話番号: 0158-87-2501